Les mélodies de Charles Bordes à l'Edition mutuelle

Fondateur de la Schola cantorum et compositeur de mélodies françaises, Charles Bordes créa en 1902 une édition musicale collaborative, grâce à laquelle il fit paraître de nombreuses pièces jusqu’alors inconnues.

Table des matières

Les initiatives de Charles Bordes dans le domaine éditorial débutèrent dès la fondation de la Schola cantorum comme société musicale en novembre 1894. Le compositeur souhaita alors la mise en place d’un service d’édition dont la première action concerna la publication de La Tribune de Saint-Gervais. Ce bulletin périodique se donnait pour but d’informer régulièrement des activités de la Schola[1] les sociétaires de l’institution. Par la suite, le Bureau d’édition de la Schola cantorum publia également à l’initiative de son fondateur Les Tablettes de la Schola[2], bulletin d’information conçu comme supplément de La Tribune de Saint-Gervais, mais aussi des anthologies destinées à des fins pédagogiques ou à l’usage des musiciens d’église telles que le Répertoire moderne de musique vocale et d’orgue[3], les Archives des maîtres de l’orgue[4], le Chansonnier du xvie siècle[5] ou encore l’Anthologie des maîtres religieux primitifs des xve, xvie et xviie siècles[6].

[1] Un numéro-spécimen de La Tribune de Saint-Gervais parut dès juin 1894. Par la suite, le bulletin fut édité régulièrement de 1895 à 1929.

[2] Ce fascicule contenait dès ses débuts des rubriques consacrées aux concerts de la Schola cantorum, aux « voyages de propagande », aux nouveautés musicales, et incluait des notes et références bibliographiques, des conseils d’exécution etc. Voir Bernard Molla, Charles Bordes, op. cit., tome I, p. 95-96.

[3] Publication de la Schola cantorum consacrée à des œuvres pour orgue ou des pièces vocales religieuses. Y parurent des compositions de Vincent d’Indy, Alexandre Guilmant, Paul Vidal, Fernand de la Tombelle, Charles Bordes, l’abbé Boyer et Guy Ropartz. Voir ibid., p. 106-107.

[4] Cette édition proposait aux organistes une version des œuvres en notation moderne avec des indications de nuances et de registrations. Voir ibid., p. 108.

[5] Publication consacrée aux chants profanes du xvie siècle. Voir ibid., p. 110.

[6] Édition transcrite par Charles Bordes en notation moderne, qui comprenait 25 messes et 125 motets. Ces pièces correspondaient au répertoire des Chanteurs de Saint-Gervais. Voir ibid., p. 112.

1. La fondation de l’Édition mutuelle

En 1902, Bordes eut parallèlement l’idée de créer une structure qui permettrait aux jeunes compositeurs, notamment ceux issus de la Schola, d’accéder au milieu alors très fermé de l’édition musicale et de faire paraître à moindre frais les œuvres qu’ils ne pouvaient faire accepter chez les éditeurs de musique, pour qui René de Castéra n’a pas de mots assez durs :

Cela n’a rien de surprenant, si l’on veut bien constater que les éditeurs de musique sont avant tout des commerçants ; pour eux, la musique est une marchandise susceptible de rapporter de gros bénéfices, si elle trouve beaucoup d’acheteurs ; ils sont donc amenés tout naturellement à considérer en elle la valeur marchande et non l’intérêt artistique : de celui-ci, ils ne sauraient d’ailleurs juger, car ils n’entendent généralement rien à la musique, et s’ils refusent impitoyablement les œuvres des « jeunes », c’est peut-être moins par esprit mercantile que par incompétence musicale[1].

Sur le modèle mutualiste développé notamment dans le commerce et l’industrie, mais également dans l’édition littéraire avec le Mercure de France[2], il fonda ainsi avec Castéra un nouvel organe éditorial : l’Édition mutuelle. Grâce à cette structure, totalement indépendante sur le plan financier et administratif du Bureau d’édition de la Schola cantorum, les musiciens pouvaient financer eux-mêmes l’édition d’œuvres principalement profanes (opéras, musique de chambre, œuvres d’orchestre, pièces de piano, mélodies, etc.), et faire appel à un système de souscription[3]. Pour les compositeurs particulièrement impécunieux, la coopération entre membres matérialisée par l’existence d’une caisse de réserve permettait en outre d’avancer les fonds nécessaires à la gravure et à l’impression des œuvres. Très enthousiaste devant la fondation de cette nouvelle organisation, René de Castéra, son secrétaire général et futur président « lorsque la santé de Bordes empêcha celui-ci de poursuivre ses activités au sein de cette institution[4] », souligne également le soutien apporté directement par la Schola dans cette entreprise :

La Schola est le berceau de l’œuvre, elle lui prête son appui moral et lui procure de grands avantages matériels. […] elle met à la disposition de l’Édition mutuelle sa salle de concert et lui facilite le concours de ses artistes solistes et de sa classe d’ensemble vocal. Ceci offre un avantage considérable, celui de pouvoir exécuter les œuvres[5].

Une fois imprimées, les partitions étaient en outre mises en dépôt au Bureau d’édition de la Schola[6], qui se chargeait d’organiser leur distribution commerciale[7].

Un autre avantage pour les compositeurs faisant appel aux services de l’Édition mutuelle était de rester propriétaires des droits de leurs œuvres. Ils pouvaient ainsi, à tout moment, retirer une œuvre du catalogue de la Mutuelle et se tourner vers un éditeur ayant pignon sur rue qui accepterait de la publier. La maison d’édition fondée par Bordes constituait donc un formidable tremplin pour de jeunes artistes souhaitant s’intégrer dans ce système coopératif. En quelques mois, ce projet avait déjà permis de publier une cinquantaine d’œuvres de Charles Bordes, Marthe Ducourau, Déodat de Séverac, Louis de Serres, Louis Tricon, Victor Vreuls, Pierre de Bréville, Gustave Bret, René de Castéra, Léon de Saint-Réquier[8], Edmond de Polignac[9], Ernest Chausson (ces deux derniers à titre posthume), pour la plupart élèves, professeurs ou sociétaires de la Schola[10]. Par la suite le catalogue s’enrichit de compositions de César Franck, Isaac Albéniz, Charles Tournemire ou encore Blanche Selva.

La gravure des partitions de l’Édition mutuelle fut assurée par Léon Minet[11] à l’Atelier de gravure de la Schola cantorum alors que la maison Mergault[12] se voyait confier leur impression. D’après les extraits d’un carnet de comptes de l’Édition mutuelle conservé dans les archives Castéra à Angoumé, les tirages des partitions de Charles Bordes devaient s’élever à trois cents exemplaires[13]. Ces partitions, devenues aujourd’hui par leur rareté de véritables pièces de collection[14], étaient glissées dans une couverture de couleur vive, dont la première page était ornée d’un logo composé d’une cigale encadrée des initiales E et M[15]. Sur la deuxième de couverture, un texte rappelait les fondements de l’Édition mutuelle, ses principes de financement et précisait ses actions, tant sur le plan de la parution que de l’exécution des œuvres[16].

Si Bordes fut à l’origine de la création de la Mutuelle, il convient ici de souligner le rôle important tenu par René de Castéra en ce qui concerne les activités quotidiennes de l’édition[17]. En 1902 et 1903, Charles Bordes réalisa en effet à la tête des Chanteurs de Saint-Gervais de nombreux « voyages de propagande » qui l’éloignèrent de la capitale durant de longues périodes[18]. Secrétaire général depuis ses débuts, Castéra fut donc la cheville ouvrière de l’entreprise, avant d’en assurer lui-même la direction.

[1] René de Castéra, « L’Édition Mutuelle », in La Tribune de Saint-Gervais, IX, no4 (avril 1903), p. 152.

[2] « M. Ch. Bordes a eu recours à la coopération mutuelle ; il s’est inspiré en cela des nombreux services que ce système rend au commerce et à l’industrie, système qui, en matière de librairie, a déjà été appliqué avec un rare bonheur par la Société du Mercure de France », ibid.

[3] « Par le système de coopération mutuelle, le compositeur, devenu son propre éditeur, obtenait les prix les plus réduits pour le coût de l’édition et gardait en même temps son entière liberté », ibid.

[4] Anne de Beaupuy, René de Castéra, op. cit., p. 112. À la suite à l’attaque d’hémiplégie dont il fut atteint en décembre 1903, alors qu’il était en déplacement à Strasbourg avec les Chanteurs de Saint-Gervais, Charles Bordes dut céder la présidence de l’Édition mutuelle à René de Castéra en 1904. Il associa d’autre part l’éditeur Alexis Rouart à la gérance du Bureau d’édition de la Schola cantorum.

[5] René de Castéra, « L’Édition Mutuelle », art. cit., p. 153.

[6] Comme l’indique la note sur leur première page de couverture, les partitions de l’Édition mutuelle furent également disponibles chez Breitkopf & Haertel, ce qui leur permettait de bénéficier d’une diffusion internationale.

[7] Maurice Goulet dirigea la section de l’édition de la Schola cantorum à l’ouverture de l’école rue Saint-Jacques en novembre 1900. René de Castéra en évoque également « l’habile et dévoué administrateur M. Petit ». Voir René de Castéra, ibid.

[8] Catalogue de l’Édition mutuelle, 1907.

[9] « That year, 1902, the Schola Cantorum realized its plan to create a music publishing association, Édition mutuelle, which would promote the music of its composer members, both faculty and students. Polignac’s works were among the first to be published. The virtuoso pianist Blanche Selva, a faculty member of the Schola, was engaged by the princesse to oversee the editing and the correction of the manuscripts. Ten of Polignac’s works in diverse genres were released in spring 1903 » in Sylvia Kahan, In search of new scales, op. cit., 2009, p. 109.

[10] Déodat de Séverac, René de Castéra, Léon de Saint-Réquier, Gustave Bret furent élèves à la Schola. Louis de Serres y fut professeur de musique de chambre à partir de 1900, Victor Vreuls professeur de solfège (1901-1903) puis d’harmonie (1903-1906), Pierre de Bréville y enseigna le contrepoint de 1898 à 1902. Voir Vincent d’Indy (éd.), La Schola cantorum, op. cit., p. 194-202. Edmond de Polignac fut vice-président de la Schola cantorum à partir de 1894. Voir Myriam Chimènes, « Vincent D’Indy dans la société parisienne », in Vincent d’Indy et son temps, Manuela Schwarz (éd.), op. cit., p. 84.

[11] Léon Minet, chef-graveur, fut également chargé de façon éphémère de l’encadrement de l’atelier des apprentis-graveurs de la Schola durant l’année 1899-1900. Voir Bernard Molla, Charles Bordes, op. cit., p. 83-84.

[12] G. Mergault & Cie, 12, rue Martel, Paris. Des lettres de Jacques Lerolle à René de Castéra datant des années 1919-1920 (documents conservés dans les archives Castéra à Angoumé) suggèrent que des tirages furent effectués par la suite chez l’imprimeur Minot : « Cher ami, je vais retirer mes planches (de la Mutuelle) de chez Minot. À ce sujet, pourriez-vous me dire les cotages et imprimeur des anciennes planches de Bordes qui étaient à la Mutuelle car je vois sur quelques exemplaires : imprimeur Mergot [sic] et pourtant je crois bien qu’il y en a chez Minot. », (Paris, le 16 décembre 1919). « Il y a chez lui : 3001 Bordes La Joie, 7 planches / 3002 Bordes Idylle mystique, 21 planches » (Paris, le 24 octobre 1920).

[13] Ce carnet ne contient pas l’intégralité des comptes de l’édition mais des extraits qui permettent d’évaluer les tirages effectués pour les œuvres de divers compositeurs. En ce qui concerne Charles Bordes, seuls Euskal Herria, La Bonne Chanson, Mes cheveux dorment sur mon front, L’Hiver sont répertoriés avec un tirage identique de 300 exemplaires. Dans une note manuscrite jointe aux tarifs d’impression proposés par l’imprimeur Mergault (document conservé dans les archives Castéra à Angoumé), le fondateur de la Schola souligne l’intérêt d’opter pour ce tirage : « Cher ami, voyez ces prix vous avez bien plus d’avantage à tirer à 300 comme moi aussi. »

[14] Les partitions éditées à l’Édition mutuelle sont devenues particulièrement rares. Certaines pièces, comme la mélodie de Bordes intitulée Ô mes morts tristement nombreux, ne sont pas même répertoriées dans le fichier de la Bibliothèque nationale de France.

[15] La conception du logo fut confiée à Carlos de Castéra, le frère de René. Voir Anne de Beaupuy, René de Castéra, op. cit., p. 113.

[16] Voir la transcription du texte en annexe F.

[17] Voir Anne de Beaupuy, René de Castéra, op. cit., p. 112-117.

[18] Bernard Molla, Charles Bordes, op. cit., tome I, p. 202-208.

2. La publication des mélodies à l’Édition mutuelle (1902-1909)

D’après le catalogue de l’Édition mutuelle de 1907, il semble que les œuvres de Charles Bordes furent parmi les premières à être éditées par la nouvelle structure[1] : dix-sept de ses mélodies furent ainsi déposées pour la seule année 1902[2], puis cinq nouvelles avant 1909. Bordes profita pleinement de la mise en place du projet. Avec l’édition des mélodies sur des poèmes de Paul Verlaine et de Francis Jammes, l’année 1902 correspond également à la publication de la partie la plus importante du corpus et seules trois vinrent s’ajouter au nombre des publications réalisées avant sa mort en 1909. L’action menée dans les premiers mois d’existence de l’Édition mutuelle constitue un pas très important dans la diffusion de l’œuvre mélodique de Bordes, une étape sans doute décisive dans la transmission et la connaissance actuelle de ses compositions.

3. Chronologie de l’édition

Si l’on en croit les numéros de dépôt légal des œuvres de Bordes publiées à la Mutuelle, il semble que les pièces aient été rassemblées en plusieurs groupes, dont la publication eut lieu à intervalles irréguliers[1]. Le recueil de quatre mélodies intitulé Paysages tristes a ainsi été le premier à voir le jour au mois de mai 1902, en même temps que le Prélude pour orgue de René de Castéra et des mélodies de Saint-Réquier, Castéra et Lucas. Ensuite, un ensemble de quatre mélodies sur des textes de Verlaine (Paysage vert, Le son du cor s’afflige vers les bois, Promenade matinale, Ô triste, triste était mon âme) ainsi que deux pièces de piano[2] parurent à la mi-juin 1902. Les Quatre poèmes de Francis Jammes, la mélodie Petites fées, honnêtes gnomes (Jean Moréas) ainsi qu’un nouveau groupe de pièces sur des poèmes de Verlaine (Sur un vieil air, La Ronde des prisonniers, Épithalame, Spleen) furent déposés durant la deuxième quinzaine d’août 1902. Menée en moins de quatre mois, l’édition éclair de cette vingtaine de pièces[3] témoigne de l’impatience du compositeur à réaliser un projet de publication qu’il avait dû mettre longtemps en attente.

Plus tard, fin février ou début mars 1903, parut le duo intitulé L’Hiver[4], d’après Bouchor, puis en 1907 la mélodie Mes cheveux dorment sur mon front, sur un poème de Camille Mauclair, et la mélodie La Bonne Chanson[5], pièce isolée sur un des poèmes du recueil éponyme de Verlaine publié en 1870 chez Lemerre, « J’allais par des chemins perfides ». Fin 1909, Paysage majeur, sur un poème de Louis Payen, constitua l’achèvement du travail d’édition des mélodies de Bordes à la Mutuelle[6].

Il convient ici de noter la proportion très importante de mélodies sur des poèmes de Paul Verlaine parmi les pièces éditées. Quatorze, dont dix inédites, accèdent à la publication, c’est-à-dire la totalité de ce corpus. Cette parution quasi simultanée eut le mérite de mettre au jour l’intérêt que Bordes avait porté aux œuvres de Verlaine. Les autres mélodies choisies par Bordes pour compléter la publication sont des œuvres composées après 1901, dans sa période de maturité. Au contraire, certaines compositions, datant de 1883 à 1885, furent volontairement mises de côté, alors que sept d’entre elles étaient inédites[7]. La sélection effectuée par le compositeur semble en l’occurrence guidée par une forme de jugement critique vis-à-vis de ses compositions de jeunesse.

Il semble donc se dessiner une double ligne de partage dans le choix du compositeur, à la fois sur le plan poétique et musical : Bordes privilégie d’une part l’œuvre verlainienne, même si certaines de ces mélodies remontent à l’année 1884, et préfère d’autre part des pièces d’écriture plus tardive, jugées peut-être plus abouties sur le plan compositionnel. Seul le cas de Colloque sentimental pose question vis-à-vis de cette analyse : composée en 1884 sur un poème de Verlaine, la pièce ne fait ainsi pas partie du groupe de mélodies éditées à la Mutuelle. Peut-être convient-il ici de se rappeler que René de Castéra, parfois décrit comme le fils spirituel de Bordes, édita à la Mutuelle en mai 1902 une mélodie inspirée du même poème. Bordes aurait ainsi évité de faire paraître une pièce pouvant susciter la comparaison avec le travail de l’un de ses disciples préférés[8].

Enfin, trois mélodies relèvent de cas particuliers. Tout d’abord, Ô mes morts tristement nombreux n’apparaît pas dans le registre de dépôt légal et ne se trouve pas dans le fonds du département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France ; la partition a pourtant été éditée à la Mutuelle en 1903[9]. Un véritable mystère entoure la mélodie intitulée Green, composée sur un poème extrait des Romances sans paroles[10]. Actuellement introuvable et non répertoriée dans le registre de dépôt légal, elle apparaît dans le catalogue de l’Édition mutuelle daté de 1907[11]. On peut ainsi émettre l’hypothèse que ces deux mélodies auraient bien été publiées, sans pour autant être déposées à la Bibliothèque nationale. Et enfin, s’agissant de la mélodie La Bonne Chanson mentionnée un peu plus haut, le catalogue de l’E.M. comporte ce qui pourrait passer pour une autre mélodie sous le titre J’allais par les chemins perfides. Il est presque certain qu’il s’agit de la même mélodie, ayant porté successivement deux titres différents, la confusion étant sans doute due à des hésitations du compositeur quant au titre final à donner à la pièce.

[1] La datation précise a été réalisée à partir du registre de dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France, en tenant compte des dates de parution de périodiques musicaux (par exemple les revues Piano Soleil ou Piano moderne).

[2] Charles Bordes, Caprice à cinq temps, Paris, (sans no de cotage), 1902 ; Quatre fantaisies rythmiques, Paris, (sans numéro de cotage), 1902.

[3] Dans l’édition de 1902, la mention « Édition mutuelle » ne figure que sur la page de couverture souvent manquante. Ceci explique que ces mélodies de Bordes soient fréquemment répertoriées dans les catalogues comme ayant été éditées par Mergault, qui n’est en réalité que le nom de l’imprimeur, figurant sur la page de titre de chacune des pièces.

[4] La publication eut lieu en même temps que celle de mélodies de Saint-Réquier et de Marthe Ducourau.

[5] Le poème fut également mis en musique par Gabriel Fauré et intégré au cycle intitulé La Bonne Chanson (J. Hamelle, 1894).

[6] Publication posthume à l’Édition mutuelle (vraisemblablement au mois de décembre 1909, d’après le numéro du dépôt légal) en même temps que les pièces pour piano intitulées Solitudes de E. B. Siefert, la mélodie parut également dans l’Album Musica no 89, publié en 1910, p. 37-39, assortie de cette note : « Cette mélodie paraîtra bientôt à l’Édition Mutuelle, 269, rue Saint-Jacques ». Il semble que les deux projets d’édition aient donc été simultanés.

[7] La plupart de ces mélodies ne seront publiées qu’en 1921 chez Hamelle dans le deuxième recueil posthume consacré aux œuvres vocales de Bordes.

[8] Colloque sentimental ne parut qu’en 1924, à la fois chez Rouart, Lerolle et Cie et dans le supplément de La Revue musicale du mois d’août de la même année. Recueillement, sur un poème de Charles Baudelaire, offre un exemple similaire : le poème avait été également mis en musique par son ami Henri Duparc, avant que celui-ci ne détruise le manuscrit ; Bordes ne publia jamais sa propre mélodie, dont le manuscrit a été retrouvé dans le fonds Henriette Puig-Roget à la médiathèque Hector Berlioz du CNSMDP (Msc 447).

[9] La partition se trouve notamment à la Médiathèque Musicale Mahler à Paris, dans le fonds Guillaume de Lallemand du Marais.

[10] Paul Verlaine, Romances sans paroles, « Ariettes oubliées », Paris, Vanier, 1887 pour la deuxième édition.

[11] D’après la date de composition qui figure dans le catalogue (1887), Green aurait été composée la même année que Spleen.

4. Numéros de cotage

Le cotage d’édition des partitions de Charles Bordes témoigne de certaines singularités, dont l’origine s’inscrit dans l’organisation particulière de l’Édition mutuelle. Si les partitions d’autres compositeurs parues dans cette maison d’édition adoptent un cotage aux initiales E et M, la plupart des œuvres de Bordes suivent un code basé sur ses propres initiales : C et B[1]. Sans doute faut-il voir à travers cette spécificité un rappel des statuts de l’Édition mutuelle concernant la propriété des œuvres. Bordes est toutefois le seul compositeur à avoir adopté ce système, les autres se contentant d’utiliser les initiales de l’Édition mutuelle.

Les numéros de cotage des mélodies débutent à C. 2001 B., alors que la Rapsodie basque est cotée C. 1302 B. Peut-être s’agit-il d’une ébauche de classification permettant de séparer les mélodies des œuvres instrumentales ; tentative dans ce cas éphémère si l’on tient compte du numéro de la pièce pour orchestre Euskal Herria[2] – C. 2025 B. – qui s’intègre dans la liste des mélodies. Le système adopté par Bordes n’est d’ailleurs pas sans erreur : le numéro C. 2002 B. fut ainsi attribué deux fois, pour les pièces Soleils couchants et Le son du cor s’afflige vers les bois, alors que la mélodie Sur un vieil air est alternativement cotée C. 2010 B., puis S. 2010 C. – sans doute pour Schola cantorum – au fil des pages de la partition. Au-delà du caractère assez anecdotique de ces remarques, l’imprécision constatée dans le système de cotage tend à rendre plus complexe l’établissement d’une chronologie de composition et d’édition des œuvres de Bordes. Celle-ci doit donc faire l’objet de recoupements entre les données issues du registre de dépôt légal, les informations fournies par l’analyse des documents liés à l’Édition mutuelle et les sources secondaires que constitue par exemple la correspondance du compositeur.

Dans le tableau suivant sont rassemblés les numéros de cotage des mélodies pour voix et piano publiées à l’Édition mutuelle ainsi que les numéros répertoriés dans le catalogue de 1907 pour les œuvres y figurant[3] :

[1] Le cotage de la mélodie intitulée Ô mes morts tristement nombreux est encore plus explicite : Ch. 2018 B.

[2] Seule la réduction pour deux pianos fut éditée. Un manuscrit autographe de la version pour orchestre est conservé dans le fonds Salabert en dépôt au département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France (sans cote).

[3] Dans le catalogue de l’Édition Mutuelle de 1907, la mention « bis » est ajoutée au numéro de catalogue des mélodies avec accompagnement d’orchestre par rapport au code utilisé pour les versions avec piano.

Titre | No catalogue en 1907 | No Cotage | Edition | Composition |

Ô mes morts tristement nombreux | 14 | Ch. 2018 B. | 1903 ? | 1903 |

Ô triste, triste était mon âme | 15 | sans | 1902 | 1886 |

Green[1] | 16 | |||

Spleen | 17 | C. 2009 B. | 1902 | 1886 |

Épithalame | 18 | C. 2020 B. | 1902 | 1888 |

J’allais par des chemins perfides | 19 | ? | ? | ? |

Paysage vert | 20 | C. 2001 B. | 1902 | 1893 |

Le son du cor s’afflige vers les bois | 21 | C. 2002 B. | 1902 | 1888-1896 |

Sur un vieil air | 22 | C. 2010 B. | 1902 | 1895 |

Promenade matinale | 23 | C. 2006 B. | 1902 | 1896 |

La Ronde des prisonniers | 24 | C. 2011 B. | 1902 | 1900? |

Mes cheveux dorment sur mon front | 25 | C. 2019 B. | 1907 | 1901 |

Petites fées, honnêtes gnomes | 26 | C. 2013 B. | 1902 | |

La poussière des tamis chante au soleil | 27 | C. 2014 B. | 1902 | 1901 |

La paix est dans le bois silencieux | 28 | C. 2015 B. | 1902 | 1901 |

Oh ! ce parfum d’enfance dans la prairie | 29 | C. 2016 B. | 1902 | 1901 |

Du courage ?Mon âme éclate de douleur | 30 | C. 2017 B. | 1902 | 1901 |

La Bonne Chanson | 107 | C. 2007 B. | 1907 | 1889 |

Soleils couchants | C. 2002 B. | 1902 | 1884 | |

L’Heure du berger | C. 2003 B. | 1902 | 1886 | |

Chanson d’automne | C. 2004 B. | 1902 | 1886 | |

Promenade sentimentale | C. 2005 B. | 1902 | 1886 | |

Paysage majeur | E. 3121 M. | 1909 | 1908 | |

L’Hiver | sans | 1903 | 1886 |

Tableau 1 : Mélodies de Charles Bordes à l’Édition mutuelle, numéros de cotage et de catalogue

[1] La partition de cette mélodie n’a pu être retrouvée. Voir paragraphe 2.3.

5. Le cycle Paysages tristes à l’Édition mutuelle

Le cycle Paysages tristes, composé sur des poèmes de Paul Verlaine extraits du recueil Poèmes saturniens[1], semble avoir connu un sort particulier en ce qui concerne l’édition. Si ces quatre mélodies, écrites entre 1884 et 1886, furent les premières œuvres vocales de Bordes à être éditées à l’Édition mutuelle, elles ne figurent pourtant pas au catalogue de l’édition en 1907. De plus, la première pièce, Soleils couchants, existe en deux versions, la première ayant bénéficié d’une parution dès 1885 aux éditions Hamelle, au sein du cahier intitulé Trois mélodies pour voix de ténor avec accompagnement de piano[2].

La deuxième version de cette pièce, qui diffère de la précédente principalement dans sa partie centrale, est également datée par Bordes de 1884. Ici, le compositeur indique vraisemblablement la date de première composition, car les modifications apportées à la mélodie font référence aux autres pièces du cycle, et notamment à la dernière, composée en 1886, avec laquelle cette deuxième version de Soleils couchants présentent de fortes analogies, les deux mélodies encadrant le cycle d’une forme en arche.

Le choix du compositeur d’inaugurer l’édition de ses mélodies à la Mutuelle avec ce cycle laisse à penser qu’il lui accordait une place particulière au sein du corpus, place à laquelle le choix des poèmes mis en musique ne devait pas être étranger. Toutefois, on peut se demander si la publication à la Mutuelle d’une mélodie ayant déjà paru chez Hamelle dix-sept ans auparavant ne soulevait pas un problème d’ordre juridique. Certes, la version de Soleils couchants publiée en 1902 différait de la précédente mais peut-être pas de façon suffisamment significative pour éluder cette question[3]. Les rapports entre les compositeurs liés à la Schola et le monde de l’édition musicale incitent à douter du fait que Bordes ait pu effectivement disposer de l’autorisation d’Hamelle pour une réédition. Cela expliquerait également l’absence des Paysages tristes dans le catalogue de l’Édition mutuelle en 1907. Après la mort de Bordes, le cycle fut d’ailleurs publié dans son entier par Hamelle en 1912[4], alors que la plupart des autres mélodies publiées à l’Édition mutuelle furent absorbées par Rouart, Lerolle et Cie.

[1] Paul Verlaine, Poèmes saturniens, Paris, Lemerre, 1866.

[2] Voir plus haut, paragraphe 1.

[3] Il n’a été retrouvé aucun document mentionnant un quelconque accord entre Bordes et Hamelle concernant l’édition à la Mutuelle de « Soleils couchants ».

[4] Curieusement, le cycle apparaît au catalogue Hamelle dès 1906. Voir Catalogue des éditions Hamelle, 1906, Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, sans cote.

6. Erreurs et imprécisions dans les partitions publiées à l’Édition mutuelle

Si les dix-sept mélodies publiées en 1902 constituèrent un grand pas pour la diffusion de l’œuvre vocale de Bordes, sa réalisation pratique ne fut pas exempte d’imprécisions et d’erreurs de gravure. Pierre de Bréville, sous la responsabilité duquel fut placée en 1914 l’édition d’un volume regroupant Dix-neuf œuvres vocales de Bordes chez Rouart, Lerolle et Cie, ne manque pas de souligner à différentes reprises les problèmes soulevés par les partitions publiées à l’Édition mutuelle. Évoquant un certain laxisme du compositeur vis-à-vis du processus d’édition, il considère que « sa négligence à revoir ses épreuves est cause que son œuvre gravée fourmille de fautes[1] ».

Les erreurs et imprécisions que l’on peut identifier au sein de l’édition originale des mélodies sont de différentes natures. Une grande partie d’entre elles concernent les altérations, et constituent la source la plus importante d’insatisfaction vis-à-vis du travail mené dans le cadre de l’Édition mutuelle. Bordes manie ainsi les altérations de précaution de manière assez déroutante, tantôt notant des signes superflus, tantôt omettant d’écrire des indications utiles à la lecture. De nombreux passages présentent en outre des oublis d’altérations qui entravent l’exécution de la pièce. L’absence de do ♯ et ré ♯ dans la citation du Lauda Sion salvatorem à la mesure 30 de la mélodie Oh ! ce parfum d’enfance dans la prairie constitue un exemple de ces erreurs fréquentes.

[1] Pierre de Bréville, « Charles Bordes », op. cit., p. 20.

À ce sujet, il convient de rappeler que César Franck lui-même était coutumier de telles

imprécisions, aussi bien dans les manuscrits que dans les éditions de ses œuvres, comme l’a fait remarquer Joël-Marie Fauquet dans l’édition critique consacrée au Prélude, choral et fugue[1] pour piano, pièce composée en 1884 :

On notera une relative imprécision, habituelle chez Franck, provoquant le décalage des signes et des termes de nuances d’un ms. à l’autre. Nombre d’altérations sont redondantes, tandis que quelques-unes, tout à fait capitales, manquent, notamment à la mes. 114, le fa♮, omission commentée par Cortot. La ponctuation est l’objet de fréquents oublis (entre autres, mes. 52, m.d., le point du ré ♯ blanche) […].

E1 et E2 reproduisent A2 et il semble que les épreuves, non retrouvées, n’aient pas retenu longtemps l’attention de l’auteur, vu les fautes que ces deux sources contiennent[2].

À la lecture de ces commentaires, on peut imaginer que Franck n’ait pas beaucoup insisté sur la précision de la notation musicale dans l’enseignement qu’il prodigua à Charles Bordes. Celui-ci semble avoir reproduit à ce sujet les mêmes erreurs que son maître, ou tout au moins avoir partagé avec lui une considération modérée pour la démarche de relecture et de correction. Cette remarque permet de nuancer la critique formulée par Pierre de Bréville, qui parle de « négligence » à propos de l’attitude de Bordes dans ce domaine[3].

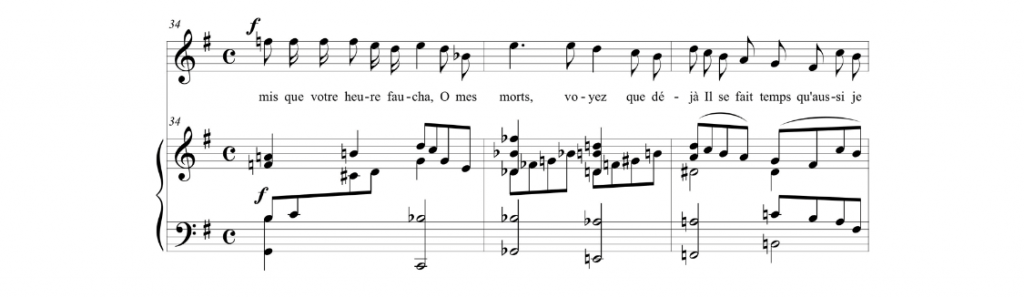

Dans l’édition originale de ses mélodies, le compositeur fait également usage de certaines enharmonies parfois peu cohérentes qui rendent périlleux le déchiffrage des parties pianistiques, comme le montre un extrait de la mélodie Ô mes morts tristement nombreux. Le compositeur écrit la mesure 35 avec des bémols au piano, alors qu’une notation en dièses paraîtrait sans doute plus logique :

[1] César Franck, Prélude, choral et fugue pour piano, Joël-Marie Fauquet (éd.), Paris, Éditions musicales du Marais, 1991.

[2] Ibid., p. II. A2 désigne un manuscrit autographe ayant servi à la gravure, E1 et E2 les deux premières éditions publiées en 1885 chez Énoch.

[3] Pierre de Bréville, « Charles Bordes », op. cit., p. 20.

Exemple musical 2 : Ô mes morts tristement nombreux, mes. 34-36, Édition mutuelle, 1903

Quelques rares situations montrent d’autre part des problèmes de mise en page, certaines notes semblant décalées horizontalement par rapport à la place qu’elles devraient occuper au sein de la mesure. Dans ce cas précis, le travail de gravure porte la responsabilité des imprécisions constatées[1].

Parfois, certaines parties d’accompagnement au piano sont difficilement réalisables avec deux mains dimensionnées normalement, comme le montrent les premières mesures de la mélodie Ô mes morts tristement nombreux, dont les accords de dixième aux deux mains obligent la plupart du temps à jouer arpégé[2].

De manière générale, et en l’absence de manuscrits autographes des mélodies éditées à la Mutuelle, il paraît difficile de déterminer la part de manque de maîtrise ou de négligence du compositeur lui-même ; en effet, un certain nombre d’erreurs furent sans doute commises durant l’étape de la gravure. Le témoignage de René de Castéra, devenu directeur de l’Édition mutuelle, semble d’ailleurs accréditer la thèse de problèmes récurrents dans ce domaine[3]. Une grande part des problèmes constatés pourraient donc être considérés comme consécutifs à une organisation parfois balbutiante de l’Édition mutuelle, et à un mode de fonctionnement qui laissait au seul compositeur le rôle délicat d’éditeur de musique.

Partager cet article